Mittwoch, 15. Februar 2012

Higgs-Hinweis verstärkt

klauslange,13:36h

Im Dezember letzten Jahres wurde ja vermeldet, dass die Hauptexperimente am LHC gute Hinweise haben, dass sich etwa bei 125 GeV ein dem Standard-Higgs ähnliches Signal detektieren ließ. Statistisch wurde die Signifikanz auf immerhin 3,8 Sigma (Standardabweichungen) angegeben. Damals waren aber noch nicht alle Daten des CMS-Experiments ausgewertet und einige Unken meinten, dass, wenn CMS alle Daten des damaligen Testlaufs vorliegen hätten, das Signal verschwinden dürfte. Das Gegenteil ist der Fall. CMS hat nun alle Auswertungen abgeschlossen und insgesamt steigt die Signifikanz nun auf 4,3 Sigma (als Endeckung gilt ein Signal mit einer Signifikanz von mindestens 5 Sigma)!

Der Blog des angesehenen Journals Nature bringt die Hintergründe hier.

Der Blog des angesehenen Journals Nature bringt die Hintergründe hier.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 14. Februar 2012

Urwort-Matrix und Supersymmetrie

klauslange,16:01h

Neben meinem Hausbau beschäftige ich mich unter anderem auch noch intensiv um meine Berechnungen zur Urwort-Theorie. Aufbauend aus meiner letzten Arbeit ( utdimfeinstruktur (pdf, 374 KB)

) kann ich nun feststellen: Sobald die Zeitdimension generiert wird, also für t > 0, ist Supersymmetrie von der Urwort-Theorie nicht nur erlaubt, sondern gefordert!

Ich hoffe spätestens Anfang März meine dritte Abhandlung zur Urwort-Theorie vorlegen zu können, die genau dieses Ergebnis mathematisch herleitet und noch einiges mehr...

Ich hoffe spätestens Anfang März meine dritte Abhandlung zur Urwort-Theorie vorlegen zu können, die genau dieses Ergebnis mathematisch herleitet und noch einiges mehr...

... link (4 Kommentare) ... comment

Montag, 9. Januar 2012

Teilchenphysik am Wendepunkt

klauslange,16:48h

Die ersten Hinweise auf ein Higgs-Boson von 125 GeV/c2 sind - wenn sie sich denn bewahrheiten - viel sensationeller, als es den ersten Anschein hat und es auch in der Weltpresse dargestellt wurde. Wenn sich die Messdaten weiter erhärten, dann würden wir es mit einem Higgs-Boson zu tun haben, dass sich wie ein Standardmodell-Higgs verhält, das es aber bei der Masse von 125 GeV nicht geben dürfte, weil dann die Massen anderer elementarer Partikel wie Protonen viel größer sein müssten, als sie gemessen werden.

Hingegen hat schon im August 2011 auf einer Konferenz Gordon Kane aufgezeigt, dass es nach Berechnungen der M-Theorie genau ein solches mit Standard-Eigenschaften und ca. 125 GeV Masse Higgs-Boson geben muss. Es wäre eine echte Vorhersage der M-Theorie, die sieben weitere Raumdimensionen besitzt!

Doch ich brauche das nicht alles selbst wiederholen. In wissenschaft-online.de hat Gordon Kane selbst das Wort (eine Übersetzung aud einem Nature-Artikel)

hier.

Daraus:

Einen gewichtigen und unerwarteten Hinweis, wo die Reise hinführen könnte, liefert ausgerechnet die Beobachtung, dass sich das Higgs-Teilchen in den Daten wie ein "Standardmodell-Higgs" verhält. Das aber sollte im Rahmen des Standardmodells eigentlich überhaupt nicht möglich sein.

Gemäß der relativistischen Quantenfeldtheorie sind für die Higgs-Masse erhebliche Quantenkorrekturen notwendig, die seine Masse selbst um ein Vielfaches übersteigen. Weil nun die Massen grundlegender Teilchen wie Quarks, Leptonen oder W- und Z-Bosonen ihrerseits von der Masse des Higgs-Teilchens abhängen, würde ihnen das Standardmodell Massen zuschreiben, die um Größenordnungen über dem liegen, was Wissenschaftler seit Jahren messen.

Ein gewichtiges Problem, das sich jedoch umgehen lässt: Erweitert man das Standardmodell in Richtung Supersymmetrie, wandeln sich auch die Eigenschaften des vorhergesagten Higgs-Bosons. Sein Verhalten in den Gleichungen ändert sich, und die Theorie deckt sich wieder mit der Erfahrung.

In der Physik hat man lange vermutet, dass sich das Higgs in genau dieser supersymmetrischen Form zeigen würde. Warum aber finden wir nun Hinweise auf dessen eigentlich unmögliche Standardmodellvariante? Die Lösung dieses Rätsels könnte uns einen großen Schritt näher an die zugrundeliegende Theorie führen, die eines Tages das Standardmodell erweitern wird.

Ein Erklärungsansatz etwa kommt aus ganz unerwarteter Richtung: der Stringtheorie oder ihrer Erweiterung, der M-Theorie. Anders als viele glauben, lassen sich doch konkrete Vorhersagen über die Welt aus der Stringtheorie ableiten, sofern man die 10- oder 11-dimensionale Theorie zunächst auf vier Dimensionen "kompaktifiziert" – die übrigen sechs oder sieben werden dabei auf engstem Raum zusammengerollt. In den letzten Jahren hat es beträchtliche Fortschritte bei diesem Unterfangen gegeben; auch die Felder, mit denen sich die zusammengerollten Dimensionen beschreiben lassen, können immer besser stabilisiert werden.

Gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich die allgemeinere Stringtheorie und die M-Theorie in einer Form untersucht, die mit den Erkenntnissen der Kosmologie im Einklang steht und den Mechanismus enthält, mit dem Higgs-Teilchen Masse erzeugen. Dabei konnten wir zeigen, dass sich das leichteste Higgs-Boson sehr ähnlich dem Standardmodell-Higgs verhält. Und mehr noch: Es hat eine Masse von rund 125 GeV – exakt so viel, wie am Cern beobachtet.

Die Resultate unserer Berechnungen haben wir vergangenen August auf der internationalen String Phenomenology Conference in Madison, US-Bundesstaat Wisconsin, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Laut derselben Stringtheorie – genauer gesagt handelt es sich um die M-Theorie –, die die Higgs-Masse korrekt vorhergesagt hatte, ist zu erwarten, dass demnächst eine ganze Anzahl von supersymmetrischen Partnerteilchen am LHC entdeckt werden. Nach solchen Partikeln, zu denen beispielsweise die Gluinos – die Superpartner der Gluonen, die die starke Kernkraft übertragen – zählen, ist allerdings bislang in den Beschleunigerdaten noch gar nicht gesucht worden. Auch hier gäbe die Stringtheorie Anhaltspunkte, anhand welcher Zerfallsprodukte sich die Teilchen verraten müssten: Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Top- und Bottomquarks.

Man darf also gespannt sein!

Hingegen hat schon im August 2011 auf einer Konferenz Gordon Kane aufgezeigt, dass es nach Berechnungen der M-Theorie genau ein solches mit Standard-Eigenschaften und ca. 125 GeV Masse Higgs-Boson geben muss. Es wäre eine echte Vorhersage der M-Theorie, die sieben weitere Raumdimensionen besitzt!

Doch ich brauche das nicht alles selbst wiederholen. In wissenschaft-online.de hat Gordon Kane selbst das Wort (eine Übersetzung aud einem Nature-Artikel)

hier.

Daraus:

Einen gewichtigen und unerwarteten Hinweis, wo die Reise hinführen könnte, liefert ausgerechnet die Beobachtung, dass sich das Higgs-Teilchen in den Daten wie ein "Standardmodell-Higgs" verhält. Das aber sollte im Rahmen des Standardmodells eigentlich überhaupt nicht möglich sein.

Gemäß der relativistischen Quantenfeldtheorie sind für die Higgs-Masse erhebliche Quantenkorrekturen notwendig, die seine Masse selbst um ein Vielfaches übersteigen. Weil nun die Massen grundlegender Teilchen wie Quarks, Leptonen oder W- und Z-Bosonen ihrerseits von der Masse des Higgs-Teilchens abhängen, würde ihnen das Standardmodell Massen zuschreiben, die um Größenordnungen über dem liegen, was Wissenschaftler seit Jahren messen.

Ein gewichtiges Problem, das sich jedoch umgehen lässt: Erweitert man das Standardmodell in Richtung Supersymmetrie, wandeln sich auch die Eigenschaften des vorhergesagten Higgs-Bosons. Sein Verhalten in den Gleichungen ändert sich, und die Theorie deckt sich wieder mit der Erfahrung.

In der Physik hat man lange vermutet, dass sich das Higgs in genau dieser supersymmetrischen Form zeigen würde. Warum aber finden wir nun Hinweise auf dessen eigentlich unmögliche Standardmodellvariante? Die Lösung dieses Rätsels könnte uns einen großen Schritt näher an die zugrundeliegende Theorie führen, die eines Tages das Standardmodell erweitern wird.

Ein Erklärungsansatz etwa kommt aus ganz unerwarteter Richtung: der Stringtheorie oder ihrer Erweiterung, der M-Theorie. Anders als viele glauben, lassen sich doch konkrete Vorhersagen über die Welt aus der Stringtheorie ableiten, sofern man die 10- oder 11-dimensionale Theorie zunächst auf vier Dimensionen "kompaktifiziert" – die übrigen sechs oder sieben werden dabei auf engstem Raum zusammengerollt. In den letzten Jahren hat es beträchtliche Fortschritte bei diesem Unterfangen gegeben; auch die Felder, mit denen sich die zusammengerollten Dimensionen beschreiben lassen, können immer besser stabilisiert werden.

Gemeinsam mit meinen Kollegen habe ich die allgemeinere Stringtheorie und die M-Theorie in einer Form untersucht, die mit den Erkenntnissen der Kosmologie im Einklang steht und den Mechanismus enthält, mit dem Higgs-Teilchen Masse erzeugen. Dabei konnten wir zeigen, dass sich das leichteste Higgs-Boson sehr ähnlich dem Standardmodell-Higgs verhält. Und mehr noch: Es hat eine Masse von rund 125 GeV – exakt so viel, wie am Cern beobachtet.

Die Resultate unserer Berechnungen haben wir vergangenen August auf der internationalen String Phenomenology Conference in Madison, US-Bundesstaat Wisconsin, erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.

Laut derselben Stringtheorie – genauer gesagt handelt es sich um die M-Theorie –, die die Higgs-Masse korrekt vorhergesagt hatte, ist zu erwarten, dass demnächst eine ganze Anzahl von supersymmetrischen Partnerteilchen am LHC entdeckt werden. Nach solchen Partikeln, zu denen beispielsweise die Gluinos – die Superpartner der Gluonen, die die starke Kernkraft übertragen – zählen, ist allerdings bislang in den Beschleunigerdaten noch gar nicht gesucht worden. Auch hier gäbe die Stringtheorie Anhaltspunkte, anhand welcher Zerfallsprodukte sich die Teilchen verraten müssten: Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Top- und Bottomquarks.

Man darf also gespannt sein!

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 16. Dezember 2011

Versteckte Photonen

klauslange,15:06h

Während fast alle gebannt zum LHC schauen und sich fragen, ob das Higgs Boson nun gefunden wurde oder nicht, startet ein anderes sehr wichtiges Vorhaben. Es geht dabei um die Suche nach sogenannten 'versteckten Photonen'. Was diese genau sind und welche Revolution sie auslösen können, so man sie detektiert, beschriebt astronews.com hier.

Die versteckten Photonen, so sagen es zumindest bestimmte von der Stringtheorie inspirierte Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysiker voraus, sollen in großer Zahl in lichtstarken Objekten wie der Sonne entstehen. Sie können, ähnlich wie die besser dafür bekannten Neutrinos, ihren Zustand ändern und sich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in normale (elektromagnetische) Photonen umwandeln. Diese können dann mit einem Lichtteilchen-Teleskop, in das von außen kein Licht gelangen darf, nachgewiesen werden. Und genau dies will das Team nun in Hamburg versuchen.

Dazu wurde an der Sternwarte gerade das erste Telescope for Solar Hidden Photon Search (TSHIPS I) installiert und probeweise in Betrieb genommen. Es besteht aus einer langen luftleeren und auf die Sonne ausgerichteten optischen Reaktionskammer. Wegen der vermutlich sehr schwachen Signale, und da nur die im Teleskop entstehenden Photonen detektiert werden sollen, müssen die Optik und der hochempfindliche Detektor sorgfältig gegen jegliches Umgebungslicht abgeschirmt werden. Mit ersten aussagefähigen Messungen rechnen die Wissenschaftler bereits nach wenigen Wochen.

Die versteckten Photonen, so sagen es zumindest bestimmte von der Stringtheorie inspirierte Erweiterungen des Standardmodells der Teilchenphysiker voraus, sollen in großer Zahl in lichtstarken Objekten wie der Sonne entstehen. Sie können, ähnlich wie die besser dafür bekannten Neutrinos, ihren Zustand ändern und sich mit einer sehr geringen Wahrscheinlichkeit in normale (elektromagnetische) Photonen umwandeln. Diese können dann mit einem Lichtteilchen-Teleskop, in das von außen kein Licht gelangen darf, nachgewiesen werden. Und genau dies will das Team nun in Hamburg versuchen.

Dazu wurde an der Sternwarte gerade das erste Telescope for Solar Hidden Photon Search (TSHIPS I) installiert und probeweise in Betrieb genommen. Es besteht aus einer langen luftleeren und auf die Sonne ausgerichteten optischen Reaktionskammer. Wegen der vermutlich sehr schwachen Signale, und da nur die im Teleskop entstehenden Photonen detektiert werden sollen, müssen die Optik und der hochempfindliche Detektor sorgfältig gegen jegliches Umgebungslicht abgeschirmt werden. Mit ersten aussagefähigen Messungen rechnen die Wissenschaftler bereits nach wenigen Wochen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 14. Dezember 2011

Higgs-Boson

klauslange,11:20h

In den Medien werden die Jahresergebnisse der Forschungen am LHC des Cern ausgiebig behandelt, soll es doch erste positive Hinweise auf das Higgs-Boson geben. Einen schönen Hintergrundbericht zu den Ergebnissen liefert astronews.com hier.

Persönlich hoffe ich immer noch auf eine Doppelspitze, will sagen, auf zwei Higgs-Bosonen in diesem Bereich von 116 - 127 GeV, denn das wäre sehr aufregend und würde das Standardmodell verlassen!

Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht - wie vorgeschlagen - die Energiegrenze weiter raufsetzte, als ich in meiner letzten Abhandlung zur Urwort-Theorie und der energieabhängigen Feinstrukturkonstante meinte, dass man weitere Teilchen deutlich über 100 GeV finden wird. Da dachten andere, dass man das Higgs noch im Bereich um 140 GeV finden könnte und daher die Untergrenze ruhig bei 130 GeV liegen sollte. Aber das gaben meine Berechnungen eben nicht her.

Persönlich hoffe ich immer noch auf eine Doppelspitze, will sagen, auf zwei Higgs-Bosonen in diesem Bereich von 116 - 127 GeV, denn das wäre sehr aufregend und würde das Standardmodell verlassen!

Jedenfalls bin ich froh, dass ich nicht - wie vorgeschlagen - die Energiegrenze weiter raufsetzte, als ich in meiner letzten Abhandlung zur Urwort-Theorie und der energieabhängigen Feinstrukturkonstante meinte, dass man weitere Teilchen deutlich über 100 GeV finden wird. Da dachten andere, dass man das Higgs noch im Bereich um 140 GeV finden könnte und daher die Untergrenze ruhig bei 130 GeV liegen sollte. Aber das gaben meine Berechnungen eben nicht her.

... link (0 Kommentare) ... comment

Sonntag, 11. Dezember 2011

Freiheit: Strukturform allen Seins

klauslange,14:10h

In 'Einführung in das Christentum' schreibt Josef Ratzinger 1968 auf Seite 145f (Weltbild Lizenzazsgabe 2007):

Damit erklärt sich zugleich der Kern des Schöpfungsbegriffs: Das Modell, von dem aus Schöpfung verstanden werden muss, ist nicht der Handwerker, sondern der schöpferische Geist, das schöpferische Denken. Zugleich wird sichtbar, dass die Freiheitsidee das Kennzeichen des christlichen Gottesglaubens gegenüber jeder Art von Monismus ist. An den Anfang allein Seins stellt er nicht irgendein Bewusstsein, sondern eine schöpferische Freiheit, die wiederum Freiheiten schafft. Insofern könnte man in einem höchsten Maße christlichen Glauben als eine Philosophie der Freiheit bezeichnen. Für ihn bedeutet nicht ein allumfassendes Bewusstsein oder eine einzige Materialität die Erklärung des Wirklichen insgesamt; an der Spitze steht vielmehr Freiheit, die denkt und denkende Freiheiten schafft und so Freiheit zur Strukturform allen Seins werden lässt.

Welche Konsequenz hat das? Auf Seite 147f fährt er fort, nachdem er noch einmal die Wasserscheide zwischen Christentum und Idealismus zieht:

Die Folgen sind sehr weit tragend. Denn das führt ja dazu, dass die Freiheit gleichsam als die notwendige Struktur der Welt erscheint, und dies wieder heißt, dass man die Welt nur als unbegreifliche begreifen kann, dass sie Unbegreiflichkeit sein muss. Denn wenn der oberste Konstruktionspunkt der Welt eine Freiheit ist, welche die ganze Welt als Freiheit trägt, will, kennt und liebt, dann bedeutet dies, dass mit der Freiheit, die Unberechenbarkeit, die ihr innewohnt, wesentlich zur Welt gehört. Die Unberechenbarkeit ist ein Implikat der Freiheit; Welt kann - wenn es so steht - nie vollends auf mathematische Logik zurückgeführt werden.

Hier ist also eine ganz andere Interpretation der Unbestimmtheitsrelation angesprochen. Oft wird diese ja als Beleg des Zufalls als bestimmende Größe der Welt angeführt, doch es ist vielmehr und eigentlich die Freiheit, die hier als Grundstruktur des Weltkonstruktion zum Tragen kommt.

Freilich: Mathematische Logik kann - wenn sie diese prinzipielle Unbestimmtheit in der Welt gelten lässt - sehr wohl auch diese Freiheit einbeziehen und mit ihr umgehen. Nur können eben nicht mehr bis ins letzte alle Dinge kalkuliert werden. An ihrer Stelle treten Wahrscheinlichkeitsaussagen und superponierte Zustände. Da aber solche Wahrscheinlichkeitsaussagen wieder sehr genau im Experiment nachvollzogen werden können, zeigt sich, dass die Unbestimmheit des Einzelteilchen/der Welle eben nicht Ausdruck eines Zufalls, sondern letztlich doch einem Konstruktionsprinzip unterworfen ist, das Ratzinger in dieser frühen Schrift als Freiheit identifiziert.

Damit erklärt sich zugleich der Kern des Schöpfungsbegriffs: Das Modell, von dem aus Schöpfung verstanden werden muss, ist nicht der Handwerker, sondern der schöpferische Geist, das schöpferische Denken. Zugleich wird sichtbar, dass die Freiheitsidee das Kennzeichen des christlichen Gottesglaubens gegenüber jeder Art von Monismus ist. An den Anfang allein Seins stellt er nicht irgendein Bewusstsein, sondern eine schöpferische Freiheit, die wiederum Freiheiten schafft. Insofern könnte man in einem höchsten Maße christlichen Glauben als eine Philosophie der Freiheit bezeichnen. Für ihn bedeutet nicht ein allumfassendes Bewusstsein oder eine einzige Materialität die Erklärung des Wirklichen insgesamt; an der Spitze steht vielmehr Freiheit, die denkt und denkende Freiheiten schafft und so Freiheit zur Strukturform allen Seins werden lässt.

Welche Konsequenz hat das? Auf Seite 147f fährt er fort, nachdem er noch einmal die Wasserscheide zwischen Christentum und Idealismus zieht:

Die Folgen sind sehr weit tragend. Denn das führt ja dazu, dass die Freiheit gleichsam als die notwendige Struktur der Welt erscheint, und dies wieder heißt, dass man die Welt nur als unbegreifliche begreifen kann, dass sie Unbegreiflichkeit sein muss. Denn wenn der oberste Konstruktionspunkt der Welt eine Freiheit ist, welche die ganze Welt als Freiheit trägt, will, kennt und liebt, dann bedeutet dies, dass mit der Freiheit, die Unberechenbarkeit, die ihr innewohnt, wesentlich zur Welt gehört. Die Unberechenbarkeit ist ein Implikat der Freiheit; Welt kann - wenn es so steht - nie vollends auf mathematische Logik zurückgeführt werden.

Hier ist also eine ganz andere Interpretation der Unbestimmtheitsrelation angesprochen. Oft wird diese ja als Beleg des Zufalls als bestimmende Größe der Welt angeführt, doch es ist vielmehr und eigentlich die Freiheit, die hier als Grundstruktur des Weltkonstruktion zum Tragen kommt.

Freilich: Mathematische Logik kann - wenn sie diese prinzipielle Unbestimmtheit in der Welt gelten lässt - sehr wohl auch diese Freiheit einbeziehen und mit ihr umgehen. Nur können eben nicht mehr bis ins letzte alle Dinge kalkuliert werden. An ihrer Stelle treten Wahrscheinlichkeitsaussagen und superponierte Zustände. Da aber solche Wahrscheinlichkeitsaussagen wieder sehr genau im Experiment nachvollzogen werden können, zeigt sich, dass die Unbestimmheit des Einzelteilchen/der Welle eben nicht Ausdruck eines Zufalls, sondern letztlich doch einem Konstruktionsprinzip unterworfen ist, das Ratzinger in dieser frühen Schrift als Freiheit identifiziert.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 25. November 2011

Untere Grenze Dunkler Materie bei 40 GeV

klauslange,20:25h

Forscher haben anhand von Beobachtungen von Nachbargalaxien der Milchstraße herausgefunden, dass die Teilchenmasse Dunkler Materie mindest 40 Giga-Elektronenvolt betragen muss, berichtet science daily hier.

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 19. November 2011

Nature: Die Wellenfunktion ist physikalisch real

klauslange,14:16h

In der Quantenmechanik wird die Wellenfunktion als mathematisches Konstrukt angesehen, das die Wahrscheinlichkeit eines Zustandes angibt. Nun haben Forscher herausgefunden, dass die Wellenfunktion weit mehr ist, sie besitzt physikalische Realität!

Die weltweit führende Fachzeitschrift Nature hat dieses Ergebnis nun gewürdigt: Quantum theorem shakes foundations.

Action at a distance occurs when pairs of quantum particles interact in such a way that they become entangled. But the new paper, by a trio of physicists led by Matthew Pusey at Imperial College London, presents a theorem showing that if a quantum wavefunction were purely a statistical tool, then even quantum states that are unconnected across space and time would be able to communicate with each other. As that seems very unlikely to be true, the researchers conclude that the wavefunction must be physically real after all.

David Wallace, a philosopher of physics at the University of Oxford, UK, says that the theorem is the most important result in the foundations of quantum mechanics that he has seen in his 15-year professional career. “This strips away obscurity and shows you can’t have an interpretation of a quantum state as probabilistic,” he says.

Their theorem effectively says that individual quantum systems must “know” exactly what state they have been prepared in, or the results of measurements on them would lead to results at odds with quantum mechanics. They declined to comment while their preprint is undergoing the journal-submission process, but say in their paper that their finding is similar to the notion that an individual coin being flipped in a biased way — for example, so that it comes up 'heads' six out of ten times — has the intrinsic, physical property of being biased, in contrast to the idea that the bias is simply a statistical property of many coin-flip outcomes.

Die weltweit führende Fachzeitschrift Nature hat dieses Ergebnis nun gewürdigt: Quantum theorem shakes foundations.

Action at a distance occurs when pairs of quantum particles interact in such a way that they become entangled. But the new paper, by a trio of physicists led by Matthew Pusey at Imperial College London, presents a theorem showing that if a quantum wavefunction were purely a statistical tool, then even quantum states that are unconnected across space and time would be able to communicate with each other. As that seems very unlikely to be true, the researchers conclude that the wavefunction must be physically real after all.

David Wallace, a philosopher of physics at the University of Oxford, UK, says that the theorem is the most important result in the foundations of quantum mechanics that he has seen in his 15-year professional career. “This strips away obscurity and shows you can’t have an interpretation of a quantum state as probabilistic,” he says.

Their theorem effectively says that individual quantum systems must “know” exactly what state they have been prepared in, or the results of measurements on them would lead to results at odds with quantum mechanics. They declined to comment while their preprint is undergoing the journal-submission process, but say in their paper that their finding is similar to the notion that an individual coin being flipped in a biased way — for example, so that it comes up 'heads' six out of ten times — has the intrinsic, physical property of being biased, in contrast to the idea that the bias is simply a statistical property of many coin-flip outcomes.

... link (0 Kommentare) ... comment

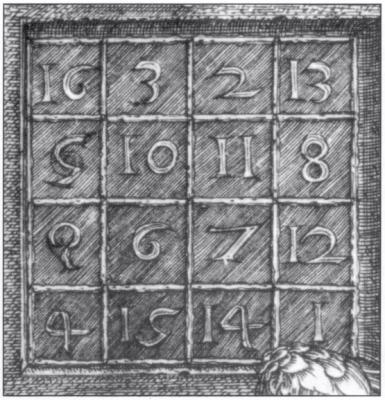

BoS: Feinstrukturkonstante und Urwort-Matrix

klauslange,13:57h

Nun habe ich auch auf Borderlands of Science meine Abhandlung 'Dimensionsstruktur, Feinstrukturkonstante und Urwort-Matrix' veröffentlicht: hier.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 18. November 2011

Erneut schneller als Licht

klauslange,23:10h

Wiederholte und zudem verbesserte Experimente zeigen erneut Neutrinos, die schneller als das Licht eine bestimmte Strecke zurücklegen. Astronews.com berichtet hier.

Das Experiment ist eigentlich nicht sonderlich spektakulär: Physiker am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf hatten einen Neutrinostrahl zum 730 Kilometer entfernten Untergrundlabor Gran Sasso in den Bergen bei Rom geschickt und genau gemessen, wie lange die Neutrinos für ihren Weg benötigen. Das Ergebnis war überraschend: Die Elementarteilchen hatten ihr Ziel schneller erreicht, als es selbst Licht möglich gewesen wäre. Sie waren exakt 60 Nanosekunden schneller, als man dies mit Lichtgeschwindigkeit erwarten würde (astronews.com berichtete). Nach Einsteins Relativitätstheorie aber sollte dies nicht möglich sein - die Lichtgeschwindigkeit ist darin eine obere Geschwindigkeitsgrenze, die kein Teilchen überschreiten kann.

Schnell meldeten sich auch verschiedene Kritiker, die glaubten, Messfehler des OPERA-Teams gefunden zu haben. Bislang allerdings konnte niemand eine schlüssige Erklärung für die gemessenen Daten liefern. Auch das Team um Ereditato war natürlich in den vergangenen Wochen nicht untätig: Sie führten ihr Experiment mit einem neuen Teilchenstrahl durch, um damit eventuellen systematischen Messfehlern auf die Spur zu kommen, die durch eine fehlerhafte Geschwindigkeitsbestimmung entstanden sein könnten.

Dazu wurde der Teilchenstrahl in einzelnen, jeweils drei Nanosekunden langen Pulsen auf den Weg geschickt. Der Abstand zwischen den einzelnen Pulsen betrug dabei bis zu 524 Nanosekunden. Im Untergrundlabor Gran Sasso ließen sich davon 20 Neutrinos eindeutig identifizieren und auch exakt den ursprünglichen Pulsen zuordnen. Dies zeigt nach Ansicht des OPERA-Teams, dass ihnen bei der Zeitmessung kein systematischer Fehler unterlaufen war, was externe Experten immer wieder wieder vermutet hatten. Auch in dem neuen Versuchslauf waren die gemessenen Neutrinos ein wenig schneller als das Licht.

Das Experiment ist eigentlich nicht sonderlich spektakulär: Physiker am europäischen Kernforschungszentrum CERN in Genf hatten einen Neutrinostrahl zum 730 Kilometer entfernten Untergrundlabor Gran Sasso in den Bergen bei Rom geschickt und genau gemessen, wie lange die Neutrinos für ihren Weg benötigen. Das Ergebnis war überraschend: Die Elementarteilchen hatten ihr Ziel schneller erreicht, als es selbst Licht möglich gewesen wäre. Sie waren exakt 60 Nanosekunden schneller, als man dies mit Lichtgeschwindigkeit erwarten würde (astronews.com berichtete). Nach Einsteins Relativitätstheorie aber sollte dies nicht möglich sein - die Lichtgeschwindigkeit ist darin eine obere Geschwindigkeitsgrenze, die kein Teilchen überschreiten kann.

Schnell meldeten sich auch verschiedene Kritiker, die glaubten, Messfehler des OPERA-Teams gefunden zu haben. Bislang allerdings konnte niemand eine schlüssige Erklärung für die gemessenen Daten liefern. Auch das Team um Ereditato war natürlich in den vergangenen Wochen nicht untätig: Sie führten ihr Experiment mit einem neuen Teilchenstrahl durch, um damit eventuellen systematischen Messfehlern auf die Spur zu kommen, die durch eine fehlerhafte Geschwindigkeitsbestimmung entstanden sein könnten.

Dazu wurde der Teilchenstrahl in einzelnen, jeweils drei Nanosekunden langen Pulsen auf den Weg geschickt. Der Abstand zwischen den einzelnen Pulsen betrug dabei bis zu 524 Nanosekunden. Im Untergrundlabor Gran Sasso ließen sich davon 20 Neutrinos eindeutig identifizieren und auch exakt den ursprünglichen Pulsen zuordnen. Dies zeigt nach Ansicht des OPERA-Teams, dass ihnen bei der Zeitmessung kein systematischer Fehler unterlaufen war, was externe Experten immer wieder wieder vermutet hatten. Auch in dem neuen Versuchslauf waren die gemessenen Neutrinos ein wenig schneller als das Licht.

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite