Sonntag, 20. März 2011

Meine Abhandlung zur Urwort - Theorie

klauslange,14:29h

Habe eine Abhandlung zur Urwort - Theorie (siehe auch meine Buchbesprechung hier) verfasst, die zeigt, dass anhand des Dimensionsgesetzes von Heim und Dröscher zu sehen ist, dass die Urwort - Theorie die übergeordnete Theorie ist. Mir ist mit der Topologie der Urwort - Matrix gelungen die Bedeutung aller möglichen Zahlenpaare des Dimensionsgesetzes herzuleiten, auch {57; 420}.

Zu finden ist meine Abhandlung auf der Datenbank von 'Borderlands of Science' (scrollen bis mein Name erscheint): hier

Meines Wissens ist diese Abhandlung die erste Herleitung aus der Urwort - Theorie, die nicht durch Dr. König selbst erzielt wurde. In einer email-Korrespondenz habe ich Herrn Dr. König vorab die Abhandlung geschickt und er ermutigte mich hocherfreut, diese zu veröffentlichen.

Die Start-Seite von Borderlands of Science habe ich auch in meine Linkliste aufgenommen.

Zu finden ist meine Abhandlung auf der Datenbank von 'Borderlands of Science' (scrollen bis mein Name erscheint): hier

Meines Wissens ist diese Abhandlung die erste Herleitung aus der Urwort - Theorie, die nicht durch Dr. König selbst erzielt wurde. In einer email-Korrespondenz habe ich Herrn Dr. König vorab die Abhandlung geschickt und er ermutigte mich hocherfreut, diese zu veröffentlichen.

Die Start-Seite von Borderlands of Science habe ich auch in meine Linkliste aufgenommen.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 16. März 2011

LHC: Erste Zeitmaschine?

klauslange,23:21h

Eine interessante Theorie wird in sciencedaily.com vorgestellt, die eine Art von Zeitmaschine für Materieteilchen durch das LHC beschreibt:

hier

One of the major goals of the collider is to find the elusive Higgs boson: the particle that physicists invoke to explain why particles like protons, neutrons and electrons have mass. If the collider succeeds in producing the Higgs boson, some scientists predict that it will create a second particle, called the Higgs singlet, at the same time.

According to Weiler and Ho's theory, these singlets should have the ability to jump into an extra, fifth dimension where they can move either forward or backward in time and reappear in the future or past.

"One of the attractive things about this approach to time travel is that it avoids all the big paradoxes," Weiler said. "Because time travel is limited to these special particles, it is not possible for a man to travel back in time and murder one of his parents before he himself is born, for example. However, if scientists could control the production of Higgs singlets, they might be able to send messages to the past or future."

Unsticking the "brane"

The test of the researchers' theory will be whether the physicists monitoring the collider begin seeing Higgs singlet particles and their decay products spontaneously appearing. If they do, Weiler and Ho believe that they will have been produced by particles that travel back in time to appear before the collisions that produced them.

Weiler and Ho's theory is based on M-theory, a "theory of everything." A small cadre of theoretical physicists have developed M-theory to the point that it can accommodate the properties of all the known subatomic particles and forces, including gravity, but it requires 10 or 11 dimensions instead of our familiar four. This has led to the suggestion that our universe may be like a four-dimensional membrane or "brane" floating in a multi-dimensional space-time called the "bulk."

According to this view, the basic building blocks of our universe are permanently stuck to the brane and so cannot travel in other dimensions. There are some exceptions, however. Some argue that gravity, for example, is weaker than other fundamental forces because it diffuses into other dimensions. Another possible exception is the proposed Higgs singlet, which responds to gravity but not to any of the other basic forces.

Answers in neutrinos?

Weiler began looking at time travel six years ago to explain anomalies that had been observed in several experiments with neutrinos. Neutrinos are nicknamed ghost particles because they react so rarely with ordinary matter: Trillions of neutrinos hit our bodies every second, yet we don't notice them because they zip through without affecting us.

Weiler and colleagues Heinrich Päs and Sandip Pakvasa at the University of Hawaii came up with an explanation of the anomalies based on the existence of a hypothetical particle called the sterile neutrino. In theory, sterile neutrinos are even less detectable than regular neutrinos because they interact only with gravitational force. As a result, sterile neutrinos are another particle that is not attached to the brane and so should be capable of traveling through extra dimensions.

Weiler, Päs and Pakvasa proposed that sterile neutrinos travel faster than light by taking shortcuts through extra dimensions. According to Einstein's general theory of relativity, there are certain conditions where traveling faster than the speed of light is equivalent to traveling backward in time. This led the physicists into the speculative realm of time travel.

hier

One of the major goals of the collider is to find the elusive Higgs boson: the particle that physicists invoke to explain why particles like protons, neutrons and electrons have mass. If the collider succeeds in producing the Higgs boson, some scientists predict that it will create a second particle, called the Higgs singlet, at the same time.

According to Weiler and Ho's theory, these singlets should have the ability to jump into an extra, fifth dimension where they can move either forward or backward in time and reappear in the future or past.

"One of the attractive things about this approach to time travel is that it avoids all the big paradoxes," Weiler said. "Because time travel is limited to these special particles, it is not possible for a man to travel back in time and murder one of his parents before he himself is born, for example. However, if scientists could control the production of Higgs singlets, they might be able to send messages to the past or future."

Unsticking the "brane"

The test of the researchers' theory will be whether the physicists monitoring the collider begin seeing Higgs singlet particles and their decay products spontaneously appearing. If they do, Weiler and Ho believe that they will have been produced by particles that travel back in time to appear before the collisions that produced them.

Weiler and Ho's theory is based on M-theory, a "theory of everything." A small cadre of theoretical physicists have developed M-theory to the point that it can accommodate the properties of all the known subatomic particles and forces, including gravity, but it requires 10 or 11 dimensions instead of our familiar four. This has led to the suggestion that our universe may be like a four-dimensional membrane or "brane" floating in a multi-dimensional space-time called the "bulk."

According to this view, the basic building blocks of our universe are permanently stuck to the brane and so cannot travel in other dimensions. There are some exceptions, however. Some argue that gravity, for example, is weaker than other fundamental forces because it diffuses into other dimensions. Another possible exception is the proposed Higgs singlet, which responds to gravity but not to any of the other basic forces.

Answers in neutrinos?

Weiler began looking at time travel six years ago to explain anomalies that had been observed in several experiments with neutrinos. Neutrinos are nicknamed ghost particles because they react so rarely with ordinary matter: Trillions of neutrinos hit our bodies every second, yet we don't notice them because they zip through without affecting us.

Weiler and colleagues Heinrich Päs and Sandip Pakvasa at the University of Hawaii came up with an explanation of the anomalies based on the existence of a hypothetical particle called the sterile neutrino. In theory, sterile neutrinos are even less detectable than regular neutrinos because they interact only with gravitational force. As a result, sterile neutrinos are another particle that is not attached to the brane and so should be capable of traveling through extra dimensions.

Weiler, Päs and Pakvasa proposed that sterile neutrinos travel faster than light by taking shortcuts through extra dimensions. According to Einstein's general theory of relativity, there are certain conditions where traveling faster than the speed of light is equivalent to traveling backward in time. This led the physicists into the speculative realm of time travel.

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 16. März 2011

Eine Alternative zur Dunklen Energie widerlegt

klauslange,00:23h

Eine interessante Alternative zur Dunklen Energie konnte nun widerlegt werden, wie science daily berichtet: hier

... link (0 Kommentare) ... comment

Donnerstag, 3. März 2011

Schwarzes Loch als Elektronenmodell

klauslange,21:55h

In einer interessanten Arbeit benutzen Forscher das Modell von Schwarzen Löchern mit Ladung, um die Interaktionen von Elektronen in einem Supraleiter berechnen zu können, was auch erfolgreich gelang. Auch wenn hier Formalismen der Stringtheorie benutzt wurde, zeigt doch dieser Erfolg, dass die Grundlage der Urwort - Theorie bestätigt wurde. In der UT wird das Elektron als eine Art Schwarzes Loch moduliert, das seine umgebende Raumzeit krümmt.

Der Link zum science daily Artikel hier

Darin

Fourteen years ago, a string theorist, Juan Maldacena, conjectured that some strongly interacting quantum mechanical systems could be modeled by classical gravity in a spacetime having constant negative curvature. The charges in the quantum system are replaced by a charged black hole in the curved spacetime, thereby wedding the geometry of spacetime with quantum mechanics.

Since the Mott problem is an example of strongly interacting particles, Phillips and colleagues asked the question: "Is it possible to devise a theory of gravity that mimics a Mott insulator?" Indeed it is, as they have shown.

The researchers built on Maldacena's mapping and devised a model for electrons moving in a curved spacetime in the presence of a charged black hole that captures two of the striking features of the normal state of high-temperature superconductors: 1) the presence of a barrier for electron motion in the Mott state, and 2) the strange metal regime in which the electrical resistivity scales as a linear function of temperature, as opposed to the quadratic dependence exhibited by standard metals.

The treatment advanced in the paper published in Physical Review Letters shows surprisingly that the boundary of the spacetime consisting of a charged black hole and weakly interacting electrons exhibits a barrier for electrons moving in that region, just as in the Mott state. This work represents the first time the Mott problem has been solved (essentially exactly) in a two-dimensional system, the relevant dimension for the high-temperature superconductors.

Der Link zum science daily Artikel hier

Darin

Fourteen years ago, a string theorist, Juan Maldacena, conjectured that some strongly interacting quantum mechanical systems could be modeled by classical gravity in a spacetime having constant negative curvature. The charges in the quantum system are replaced by a charged black hole in the curved spacetime, thereby wedding the geometry of spacetime with quantum mechanics.

Since the Mott problem is an example of strongly interacting particles, Phillips and colleagues asked the question: "Is it possible to devise a theory of gravity that mimics a Mott insulator?" Indeed it is, as they have shown.

The researchers built on Maldacena's mapping and devised a model for electrons moving in a curved spacetime in the presence of a charged black hole that captures two of the striking features of the normal state of high-temperature superconductors: 1) the presence of a barrier for electron motion in the Mott state, and 2) the strange metal regime in which the electrical resistivity scales as a linear function of temperature, as opposed to the quadratic dependence exhibited by standard metals.

The treatment advanced in the paper published in Physical Review Letters shows surprisingly that the boundary of the spacetime consisting of a charged black hole and weakly interacting electrons exhibits a barrier for electrons moving in that region, just as in the Mott state. This work represents the first time the Mott problem has been solved (essentially exactly) in a two-dimensional system, the relevant dimension for the high-temperature superconductors.

... link (0 Kommentare) ... comment

Freitag, 4. Februar 2011

Vorlesung zur String-Twistoren-Revolution

klauslange,23:52h

Ein sehr interessantes Video einer Vorlesung zur String-Twistoren-Revolution findet sich hier:

http://streamer.perimeterinstitute.ca/mediasite/viewer/NoPopupRedirector.aspx?peid=ff8f97a4-2848-4b93-98d9-1218de2070af&shouldResize=False

http://streamer.perimeterinstitute.ca/mediasite/viewer/NoPopupRedirector.aspx?peid=ff8f97a4-2848-4b93-98d9-1218de2070af&shouldResize=False

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 1. Februar 2011

LHC läuft auch 2012

klauslange,21:30h

Bislang wurde geplant das LHC im Jahre 2012 ruhen zu lassen, um neue Konfigurationen vorzunehmen, die höhere Energien ermöglichen. Aufgrund vielversprechender Messergebnisse wird das LHC aber über Ende 2011 auch 2012 laufen und erst danach eine längere Pause einlegen:

http://www.weltderphysik.de/de/4293.php?ni=2414

http://www.weltderphysik.de/de/4293.php?ni=2414

... link (0 Kommentare) ... comment

Samstag, 8. Januar 2011

Gammastrahlenausbrüche sprengen Theorie

klauslange,17:01h

Diese reißerische Überschrift kommt nicht etwa von mir, sondern gebraucht als Kurzbeschreibung scinexx:

http://www.g-o.de/wissen-aktuell-12799-2011-01-07.html

Zitat:

Dramatische Gammastrahlenausbrüche im Nebel sprengen astrophysikalische Grundannahmen

Bisher galt die Strahlung des Krebsnebels, eines Supernova-Relikts, als so konstant, dass sie als Referenzwert diente. Doch jetzt berichten Astrophysiker in „Science“ von gleich mehreren dramatischen Gammastrahlenausbrüchen im Krebsnebel – die Standardkerze flackert. Und dies mit einer so hohen Intensität, dass alle bisherigen Modelle der kosmischen Teilchenbeschleunigung sie nicht erklären können...

Pulsar ist nicht die Strahlenquelle

Woher aber stammt diese Strahlung? Seltsamerweise gab es während dieser beiden Ausbrüche keinerlei Anzeichen für Veränderungen am Kerbnebelpulsar – eigentlich der naheliegenden Quelle so gewaltiger Energiemengen. Die dramatischen Gammastrahlenausbrüche erreichen Stärken im Gigaelektronenvolt-Bereich. Eine Gammastrahlenintensität in dieser Größenordnung bedeutet aber, dass die zugrundeliegenden Elektronen und Positronen bei den typischen Magnetfeldstärken im Krebsnebels mindestens auf Petaelektronenvolt-Energie beschleunigt worden sein müssen. Dies ist ein neuer Superlativ – es sind damit die höchstenergetischen geladenen Teilchen, die mit einem bekannten astronomischen Objekt in Beziehung gebracht werden können.

Energieintensität sprengt sämtliche Modelle

Doch genau diese Energieintensität ist das Rätselhafte: da der Pulsar nicht die Quelle zu sein scheint, müssen die Gammastrahlen aus dem Nebel selbst stammen. Da die beobachteten Intensitätsschwankungen innerhalb von nur wenigen Tagen stattfanden, vermuten die Astrophysiker, dass die Energie dabei aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiet im Krebsnebel stammen muss. Die bislang bekannten Mechanismen können diesen Prozess jedoch nicht erklären.

„Unsere Vorstellungen, wie ein derart immenser Energiegewinn in solch kleinen Gebieten realisiert werden können, müssen jetzt neu hinterfragt werden“, erklärt Olaf Reimer Astrophysiker der Universität Innsbruck und Forscher in der Fermi Large Area Telescope (LAT) Kollaboration. „Die Zeitskalen der Strahlungsausbrüche sind dergestalt, dass die Elektronen einfach nicht genug Zeit hatten, auf ihrer Bewegung entlang der Magnetfeldlinien zu derartigen Energien beschleunigt zu werden.“

Ende einer Epoche

Nach diesen Beobachtungen steht in jedem Fall fest, dass der Krebsnebel, die erste Quelle, die einst am Himmel im Lichte der energiereichsten Gammastrahlung entdeckt wurde, nicht mehr vorbehaltlos als Referenz genutzt werden kann. Wenn solche Standardkerzen flackern, deutet sich das Ende einer Epoche an. Offenbar gibt es in der Erforschung der Hochenergiephänomene am Himmel mehr Lücken, als bisher angenommen.

Kommentar:

Also wissenschaftlich fängt das Jahr wirklich gut an...

http://www.g-o.de/wissen-aktuell-12799-2011-01-07.html

Zitat:

Dramatische Gammastrahlenausbrüche im Nebel sprengen astrophysikalische Grundannahmen

Bisher galt die Strahlung des Krebsnebels, eines Supernova-Relikts, als so konstant, dass sie als Referenzwert diente. Doch jetzt berichten Astrophysiker in „Science“ von gleich mehreren dramatischen Gammastrahlenausbrüchen im Krebsnebel – die Standardkerze flackert. Und dies mit einer so hohen Intensität, dass alle bisherigen Modelle der kosmischen Teilchenbeschleunigung sie nicht erklären können...

Pulsar ist nicht die Strahlenquelle

Woher aber stammt diese Strahlung? Seltsamerweise gab es während dieser beiden Ausbrüche keinerlei Anzeichen für Veränderungen am Kerbnebelpulsar – eigentlich der naheliegenden Quelle so gewaltiger Energiemengen. Die dramatischen Gammastrahlenausbrüche erreichen Stärken im Gigaelektronenvolt-Bereich. Eine Gammastrahlenintensität in dieser Größenordnung bedeutet aber, dass die zugrundeliegenden Elektronen und Positronen bei den typischen Magnetfeldstärken im Krebsnebels mindestens auf Petaelektronenvolt-Energie beschleunigt worden sein müssen. Dies ist ein neuer Superlativ – es sind damit die höchstenergetischen geladenen Teilchen, die mit einem bekannten astronomischen Objekt in Beziehung gebracht werden können.

Energieintensität sprengt sämtliche Modelle

Doch genau diese Energieintensität ist das Rätselhafte: da der Pulsar nicht die Quelle zu sein scheint, müssen die Gammastrahlen aus dem Nebel selbst stammen. Da die beobachteten Intensitätsschwankungen innerhalb von nur wenigen Tagen stattfanden, vermuten die Astrophysiker, dass die Energie dabei aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiet im Krebsnebel stammen muss. Die bislang bekannten Mechanismen können diesen Prozess jedoch nicht erklären.

„Unsere Vorstellungen, wie ein derart immenser Energiegewinn in solch kleinen Gebieten realisiert werden können, müssen jetzt neu hinterfragt werden“, erklärt Olaf Reimer Astrophysiker der Universität Innsbruck und Forscher in der Fermi Large Area Telescope (LAT) Kollaboration. „Die Zeitskalen der Strahlungsausbrüche sind dergestalt, dass die Elektronen einfach nicht genug Zeit hatten, auf ihrer Bewegung entlang der Magnetfeldlinien zu derartigen Energien beschleunigt zu werden.“

Ende einer Epoche

Nach diesen Beobachtungen steht in jedem Fall fest, dass der Krebsnebel, die erste Quelle, die einst am Himmel im Lichte der energiereichsten Gammastrahlung entdeckt wurde, nicht mehr vorbehaltlos als Referenz genutzt werden kann. Wenn solche Standardkerzen flackern, deutet sich das Ende einer Epoche an. Offenbar gibt es in der Erforschung der Hochenergiephänomene am Himmel mehr Lücken, als bisher angenommen.

Kommentar:

Also wissenschaftlich fängt das Jahr wirklich gut an...

... link (0 Kommentare) ... comment

Mittwoch, 5. Januar 2011

Urwort - Theorie

klauslange,12:57h

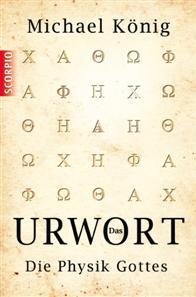

Dr. Michael König hat ein interessantes Buch geschrieben, das ich nun gelesen habe und mich gedanklich weiterhin beschäftigt.

Er beschreibt die Struktur des G4-Raums der Heim-Theorie als vierdimensionalen Hyperraum, aber auch jene des S2 und des I2 als eine innere Raumzeit von Teilchen, wobei diese innere Teilchenraumzeit eher eine 1+3 Aufteilung anstatt der 3+1-Aufteilung unserer bekannten äußeren Raumzeit besitzt.

Interessant ist dieses Buch und seine Theorie aber nicht nur für Leute, die sich, wie ich, mit der Theorie von Burkhard Heim (1925 - 2001) beschäftigt haben (siehe http://evolution-schoepfung.blogspot.com/2010/06/jenseits-aller-evolution-kausalitat.html ). Diese Arbeit basiert auch auf die komplexe Relativitätstheorie des Nuklearphysikers Jean Emile Charon (1920 - 1998), der eben jene inneren Raumzeiten von Teilchen propagierte und unter Benutzung von komplexen Koordinaten auch begründete.

Später werde ich mehr zur komplexen Relativitätstheorie schreiben. Für jetzt möchte ich kurz auf den G4 und das Urwort eingehen:

König beschreibt diesen G4 als Hyperraum aus 4 Raumdimensionen mit einer punktsymmetrischen Quelle Lambda. Aus dieser Quelle gehen dann in vier unabhängigen Richtungen - den Raumdimensionen - Teilchen hervor, die er als Eta-Teilchen bezeichnet. Wegen der abgestrahlten Etas bezeichnet König die Quelle Lambda auch als ELI und setzt mit ihr Gott gleich, aus dem alles kommt. Diese Etas quantisieren zum einen die Raumstruktur aus eindimensionalen Entitäten und zum anderen können sie als freie Teilchen auftreten, die dann als Fermionen mit halbzahligen Spin auftreten und in unserer Raumzeit als Neutrinos in Erscheinung treten.

Das finde ich sehr interessant. Wenn man die Herkunft und vierdimensionale raumbildende Eigenschaft der Eta-(Struktur-)Teilchen bedenkt, kommt man leicht auf den Gedanken, dass es für die Neutrinos nicht nur drei Teilchengenerationen geben darf. Ferner wird sofort einsichtig, warum die Neutrinos zwischen den Generationen oszillieren, weil sie eben der einheitlichen Etateilchen-Quelle Lambda direkt entspringen.

Wenn man nun das Modell Jean Emile Charons zugrunde legt, dann ist zu erwarten, dass es auch zumindest für die Quarks einer weiteren Teilchengeneration bedarf. Insofern lässt sich aus dem Urwort-Modell zumindest qualitativ eine entsprechend prüfbare Vorhersage erschließen. Dies erwähnt zwar nicht der Autor, aber ich bin der Meinung, dass es zumindest ein weiteres Neutrino-Teilchen neben Elektron-, Myon- und Tau-Neutrino geben muss, wenn die Urwort-Theorie korrekt ist.

Leider hat der Autor bislang auf einen Formelapparat verzichtet, aber aus den im Buch ausführlich dargelegten Überlegungen kann man dennoch Schlussfolgerungen ziehen.

Eine weitere ergibt sich aus dem Energiefluss der Eta-Teilchen, die nicht nur von der Lambda-Quelle weg, sondern auch zu ihr hin fließen. Wobei es einen Überschuss von wegfließenden Eta-Teilchen (oder genauer von Energie auf dem Eta-Teilchen) gibt. Deswegen beschreibt König die Eta-Teilchen als eine Art von Doppelvektoren.

Das ist wiederum spannend. Wenn man sich vorstellt, dass Spinoren im wesentlichen als eine Art Quadratwurzel von Vektoren aufgefasst werden können, dann schließen wir daraus, dass zumindest die Neutrinos in ihre eigenen Anti-Teilchen mit gegenläufigem Spin oszillieren können sollten, wobei dann aber eine Paritätsverletzung auftreten sollte. Auch davon schreibt der Autor nichts. Das soll kein Vorwurf sein, ich will nur klarstellen, dass ich ihm nichts in den Mund - oder ins Buch - legen möchte.

Somit habe ich zumindest zwei mögliche Experimental-Kriterien, um entweder zu sehen, ob an der Theorie 'etwas dran' ist oder auch, ob ich den Autor richtig verstanden habe und daher meine Schlussfolgerungen korrekt sind.

Um den Hyperraum zu komplettieren erkennt König, dass der erste Quantisierungsschritt der Eta-Teilchen Strukturflüsse erzeugt, die er Phi und Chi nennt, wobei gilt

div Phi = 0

rot Chi = 0

in Analogie zu magnetischen und elektrischen Feldern.

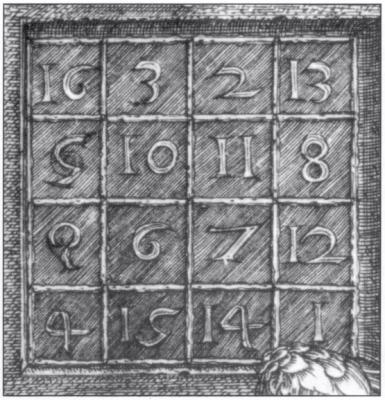

Im Übergang zur inneren und äußeren Raumzeit existieren dann sogenannte Theta - Wirbel, die durch das Paulische Ausschließungsprinzip bzgl. Fermionen erzeugt werden. Wodurch Partialstrukturen einer zeitartigen Dimension (mit Orientierung von einem Anfang zu einem Ende und daher als Alpha und Omega bezeichnet) auftreten. Auf dem Buch-Cover sieht man dann das sich schematisch ergebende Uwort als 5x5-Matrix, wobei die zentrale innere 3x3-Matrix den G4 darstellt.

Eine wirklich empfehlenswerte Lektüre!

Michael König - Das Urwort

Scorpio Verlag

Er beschreibt die Struktur des G4-Raums der Heim-Theorie als vierdimensionalen Hyperraum, aber auch jene des S2 und des I2 als eine innere Raumzeit von Teilchen, wobei diese innere Teilchenraumzeit eher eine 1+3 Aufteilung anstatt der 3+1-Aufteilung unserer bekannten äußeren Raumzeit besitzt.

Interessant ist dieses Buch und seine Theorie aber nicht nur für Leute, die sich, wie ich, mit der Theorie von Burkhard Heim (1925 - 2001) beschäftigt haben (siehe http://evolution-schoepfung.blogspot.com/2010/06/jenseits-aller-evolution-kausalitat.html ). Diese Arbeit basiert auch auf die komplexe Relativitätstheorie des Nuklearphysikers Jean Emile Charon (1920 - 1998), der eben jene inneren Raumzeiten von Teilchen propagierte und unter Benutzung von komplexen Koordinaten auch begründete.

Später werde ich mehr zur komplexen Relativitätstheorie schreiben. Für jetzt möchte ich kurz auf den G4 und das Urwort eingehen:

König beschreibt diesen G4 als Hyperraum aus 4 Raumdimensionen mit einer punktsymmetrischen Quelle Lambda. Aus dieser Quelle gehen dann in vier unabhängigen Richtungen - den Raumdimensionen - Teilchen hervor, die er als Eta-Teilchen bezeichnet. Wegen der abgestrahlten Etas bezeichnet König die Quelle Lambda auch als ELI und setzt mit ihr Gott gleich, aus dem alles kommt. Diese Etas quantisieren zum einen die Raumstruktur aus eindimensionalen Entitäten und zum anderen können sie als freie Teilchen auftreten, die dann als Fermionen mit halbzahligen Spin auftreten und in unserer Raumzeit als Neutrinos in Erscheinung treten.

Das finde ich sehr interessant. Wenn man die Herkunft und vierdimensionale raumbildende Eigenschaft der Eta-(Struktur-)Teilchen bedenkt, kommt man leicht auf den Gedanken, dass es für die Neutrinos nicht nur drei Teilchengenerationen geben darf. Ferner wird sofort einsichtig, warum die Neutrinos zwischen den Generationen oszillieren, weil sie eben der einheitlichen Etateilchen-Quelle Lambda direkt entspringen.

Wenn man nun das Modell Jean Emile Charons zugrunde legt, dann ist zu erwarten, dass es auch zumindest für die Quarks einer weiteren Teilchengeneration bedarf. Insofern lässt sich aus dem Urwort-Modell zumindest qualitativ eine entsprechend prüfbare Vorhersage erschließen. Dies erwähnt zwar nicht der Autor, aber ich bin der Meinung, dass es zumindest ein weiteres Neutrino-Teilchen neben Elektron-, Myon- und Tau-Neutrino geben muss, wenn die Urwort-Theorie korrekt ist.

Leider hat der Autor bislang auf einen Formelapparat verzichtet, aber aus den im Buch ausführlich dargelegten Überlegungen kann man dennoch Schlussfolgerungen ziehen.

Eine weitere ergibt sich aus dem Energiefluss der Eta-Teilchen, die nicht nur von der Lambda-Quelle weg, sondern auch zu ihr hin fließen. Wobei es einen Überschuss von wegfließenden Eta-Teilchen (oder genauer von Energie auf dem Eta-Teilchen) gibt. Deswegen beschreibt König die Eta-Teilchen als eine Art von Doppelvektoren.

Das ist wiederum spannend. Wenn man sich vorstellt, dass Spinoren im wesentlichen als eine Art Quadratwurzel von Vektoren aufgefasst werden können, dann schließen wir daraus, dass zumindest die Neutrinos in ihre eigenen Anti-Teilchen mit gegenläufigem Spin oszillieren können sollten, wobei dann aber eine Paritätsverletzung auftreten sollte. Auch davon schreibt der Autor nichts. Das soll kein Vorwurf sein, ich will nur klarstellen, dass ich ihm nichts in den Mund - oder ins Buch - legen möchte.

Somit habe ich zumindest zwei mögliche Experimental-Kriterien, um entweder zu sehen, ob an der Theorie 'etwas dran' ist oder auch, ob ich den Autor richtig verstanden habe und daher meine Schlussfolgerungen korrekt sind.

Um den Hyperraum zu komplettieren erkennt König, dass der erste Quantisierungsschritt der Eta-Teilchen Strukturflüsse erzeugt, die er Phi und Chi nennt, wobei gilt

div Phi = 0

rot Chi = 0

in Analogie zu magnetischen und elektrischen Feldern.

Im Übergang zur inneren und äußeren Raumzeit existieren dann sogenannte Theta - Wirbel, die durch das Paulische Ausschließungsprinzip bzgl. Fermionen erzeugt werden. Wodurch Partialstrukturen einer zeitartigen Dimension (mit Orientierung von einem Anfang zu einem Ende und daher als Alpha und Omega bezeichnet) auftreten. Auf dem Buch-Cover sieht man dann das sich schematisch ergebende Uwort als 5x5-Matrix, wobei die zentrale innere 3x3-Matrix den G4 darstellt.

Eine wirklich empfehlenswerte Lektüre!

Michael König - Das Urwort

Scorpio Verlag

... link (14 Kommentare) ... comment

Montag, 3. Januar 2011

Twistoren - Revolution in der String-/M-Theorie?

klauslange,23:02h

Dieses Jahr nimmt einen vielversprechenden Anfang, wenn man auf die Superstring- bzw. M-Theorie schaut. Konzeptionell elegant, aber immer noch mit dem Mangel behaftet, dass aus ihr keine konkreten Eigenschaften für Teilchen berechnet werden kann.

Das könnte sich nun bald ändern, denn neue Arbeiten zeigen einen Weg auf, wie dieser Mangel behoben werden kann. Mit Hilfe der von Sir Roger Penrose 1967 entwickelten Twistoren-Rechnung.

Da es in der Superstringtheorie schon zwei große Revolutionen - also wichtige Fortschritte - gegeben hat, nennt Lubos Motl die jetzigen Arbeiten bislang eine Mini-Revolution. Doch es sei gesagt, dass sich diese Minirevolution sehr schnell und sehr bald zu einer ausgewachsenen dritten Superstring-Revolution auswachsen kann.

Hier die Neuigkeit im Detail:

http://motls.blogspot.com/2011/01/twistor-minirevolution-goes-on.html

Hier noch ein zusätzlicher Artikel zu den Grundlagen der Twistor-Theorie im Zusammenhang mit der Stringtheorie:

http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/243537.html

Zum letztgenannten Artikel ist zu sagen, dass man es bei den Twistoren mit komplexen Koordinaten zu tun hat, nicht nur mit reellen. Wer sagt denn, dass in diesem physikalischen Zusammenhang die Imaginärteile nicht auch eine reale Entsprechung haben? Die Lösungen z = i bzw. z = -i für z^2 = -1 sind nicht weniger existent als x = 1 bzw. x = -1 für x^2 = 1. Wenn es in einer physikalischen Theorie eine raumzeitliche Entsprechung für den Realteil einer Zahl gibt, so kann das auch für den Imaginärteil einer Zahl nicht ausgeschlossen werden.

Der Atomphysiker Jean Emile Charon mit seiner komplexen Relativitätstheorie hat hierzu mit der Propagierung der äußeren (bekannten) Raumzeit für die Realteile und der inneren Teilchenraumzeit für die Imaginärteile seiner komplexen Zahlen einen interessanten Weg gezeigt, was für mich die Twistorenentwicklung so spannend macht.

Das könnte sich nun bald ändern, denn neue Arbeiten zeigen einen Weg auf, wie dieser Mangel behoben werden kann. Mit Hilfe der von Sir Roger Penrose 1967 entwickelten Twistoren-Rechnung.

Da es in der Superstringtheorie schon zwei große Revolutionen - also wichtige Fortschritte - gegeben hat, nennt Lubos Motl die jetzigen Arbeiten bislang eine Mini-Revolution. Doch es sei gesagt, dass sich diese Minirevolution sehr schnell und sehr bald zu einer ausgewachsenen dritten Superstring-Revolution auswachsen kann.

Hier die Neuigkeit im Detail:

http://motls.blogspot.com/2011/01/twistor-minirevolution-goes-on.html

Hier noch ein zusätzlicher Artikel zu den Grundlagen der Twistor-Theorie im Zusammenhang mit der Stringtheorie:

http://www.wissenschaft.de/wissenschaft/news/243537.html

Zum letztgenannten Artikel ist zu sagen, dass man es bei den Twistoren mit komplexen Koordinaten zu tun hat, nicht nur mit reellen. Wer sagt denn, dass in diesem physikalischen Zusammenhang die Imaginärteile nicht auch eine reale Entsprechung haben? Die Lösungen z = i bzw. z = -i für z^2 = -1 sind nicht weniger existent als x = 1 bzw. x = -1 für x^2 = 1. Wenn es in einer physikalischen Theorie eine raumzeitliche Entsprechung für den Realteil einer Zahl gibt, so kann das auch für den Imaginärteil einer Zahl nicht ausgeschlossen werden.

Der Atomphysiker Jean Emile Charon mit seiner komplexen Relativitätstheorie hat hierzu mit der Propagierung der äußeren (bekannten) Raumzeit für die Realteile und der inneren Teilchenraumzeit für die Imaginärteile seiner komplexen Zahlen einen interessanten Weg gezeigt, was für mich die Twistorenentwicklung so spannend macht.

... link (0 Kommentare) ... comment

Dienstag, 21. Dezember 2010

Extra Jahr für das LHC?

klauslange,17:31h

Die bislang gezeigten Ergebnisse des LHC scheinen so vielversprechend zu sein, dass das geplante Ende der ersten Messkampagne Ende 2011 um ein Jahr verschoben wird. So jedenfalls der Vorschlag einiger Forschergruppen, wie Nature berichtet:

http://www.nature.com/news/2010/101210/full/news.2010.667.html?s=news_rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+news%2Frss%2Fmost_recent+%28NatureNews+-+Most+recent+articles%29

If the plan is implemented, the Large Hadron Collider (LHC), located at CERN, near Geneva, Switzerland, will run until the end of 2012 — rather than 2011 — before entering a year-long shutdown for a major upgrade. Preparations for the extended run, which would see the 27-kilometre circular collider operating over three continuous years, are being finalized and are likely to be agreed to by CERN's management and council in January.

The decision comes with the belief that new discoveries may be just around the corner. "It would be a shame to stop," says Steve Myers, who is responsible for maintaining and upgrading the accelerator.

...

Initially, there were doubts about whether the LHC would be able to find the Higgs at the machine's current energies. Since a major accident in 2008, the LHC has been running at half its design energy. CERN managers had planned a 15-month pause in data collecting at the start of 2012, which would allow the machine to be upgraded to full power.

But now there is a growing consensus that the LHC will be able to cover most of the territory in which a standard Higgs particle might be found, even if it isn't upgraded. The best guess of most physicists is that the Higgs weighs somewhere between 114 and 600 gigaelectronvolts (109 electronvolts), according to Sergio Bertolucci, CERN's director for research and computing. Its mass will determine how the particle decays — and how easily it can be detected.

Paradoxically, a heavier Higgs might be easier to spot, Bertolucci says. That's because the heavy Higgs is likely to decay into pairs of rare, heavy particles known as W and Z bosons. Pairs of Ws or Zs would stand out sharply against the other particles created in LHC collisions. If the Higgs were lighter, its signature would blend into the background, making it much harder to detect and requiring physicists to amass and filter through data from months of collisions...

But keeping the machine running for an extra year will have consequences. The delicate alignment of the LHC's superconducting magnets could suffer, requiring extra maintenance, says Myers. And additional computing resources will have to be found to handle the flood of extra data produced by the detectors.

Managers recognize the difficulties, but Bertolucci says they have strong incentives to extend the run: "If we stop the machine with 3,000 people apiece in the experiments waiting for data, there is no way we could get home at night without having slashed tyres on our cars."

The decision will be discussed at a meeting in the French town of Chamonix in late January, and should be finalized shortly after.

http://www.nature.com/news/2010/101210/full/news.2010.667.html?s=news_rss&utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+news%2Frss%2Fmost_recent+%28NatureNews+-+Most+recent+articles%29

If the plan is implemented, the Large Hadron Collider (LHC), located at CERN, near Geneva, Switzerland, will run until the end of 2012 — rather than 2011 — before entering a year-long shutdown for a major upgrade. Preparations for the extended run, which would see the 27-kilometre circular collider operating over three continuous years, are being finalized and are likely to be agreed to by CERN's management and council in January.

The decision comes with the belief that new discoveries may be just around the corner. "It would be a shame to stop," says Steve Myers, who is responsible for maintaining and upgrading the accelerator.

...

Initially, there were doubts about whether the LHC would be able to find the Higgs at the machine's current energies. Since a major accident in 2008, the LHC has been running at half its design energy. CERN managers had planned a 15-month pause in data collecting at the start of 2012, which would allow the machine to be upgraded to full power.

But now there is a growing consensus that the LHC will be able to cover most of the territory in which a standard Higgs particle might be found, even if it isn't upgraded. The best guess of most physicists is that the Higgs weighs somewhere between 114 and 600 gigaelectronvolts (109 electronvolts), according to Sergio Bertolucci, CERN's director for research and computing. Its mass will determine how the particle decays — and how easily it can be detected.

Paradoxically, a heavier Higgs might be easier to spot, Bertolucci says. That's because the heavy Higgs is likely to decay into pairs of rare, heavy particles known as W and Z bosons. Pairs of Ws or Zs would stand out sharply against the other particles created in LHC collisions. If the Higgs were lighter, its signature would blend into the background, making it much harder to detect and requiring physicists to amass and filter through data from months of collisions...

But keeping the machine running for an extra year will have consequences. The delicate alignment of the LHC's superconducting magnets could suffer, requiring extra maintenance, says Myers. And additional computing resources will have to be found to handle the flood of extra data produced by the detectors.

Managers recognize the difficulties, but Bertolucci says they have strong incentives to extend the run: "If we stop the machine with 3,000 people apiece in the experiments waiting for data, there is no way we could get home at night without having slashed tyres on our cars."

The decision will be discussed at a meeting in the French town of Chamonix in late January, and should be finalized shortly after.

... link (0 Kommentare) ... comment

... nächste Seite